"最严禁酒令"斩断升学宴财路!

一个残忍的事实!继五月“最严禁酒令”后,全国多地抵制升学宴的倡议书接踵而至,地方执行力度空前??贵州部分地区甚至明令餐饮单位不得承接升学宴活动。白酒赖以生存的政务与宴席消费场景正在政策收紧中急剧萎缩。

风暴席卷下的现实惨淡

“酒文化”在中国源远流长,"无酒不成席"的传统观念根植于民族文化的深层结构。酒,这一承载着情感表达与社交功能的特殊媒介,在历史长河中既扮演着“借酒消愁”的情感宜泄角色,也承担着"把酒言欢"的社交纽带功能。

然而,当饮酒行为突破适度界限,便可能演变为危害个人健康、破坏家庭和谐、扰乱社会秩序的负面因素,一些“异化”的酒桌文化不仅腐蚀干部队伍,更严重损害党和政府的公信力。

在此背景下,"禁酒令"的推行势不可挡,既是一次正本清源,也是通过刚性约束重塑社交规范。但在“禁酒令”的影响下,白酒的销售迎来“大难题”,政务消费越来越少尚能忍耐,备受期待的宴席市场也日渐冷清,让众多酒商感到恐慌。

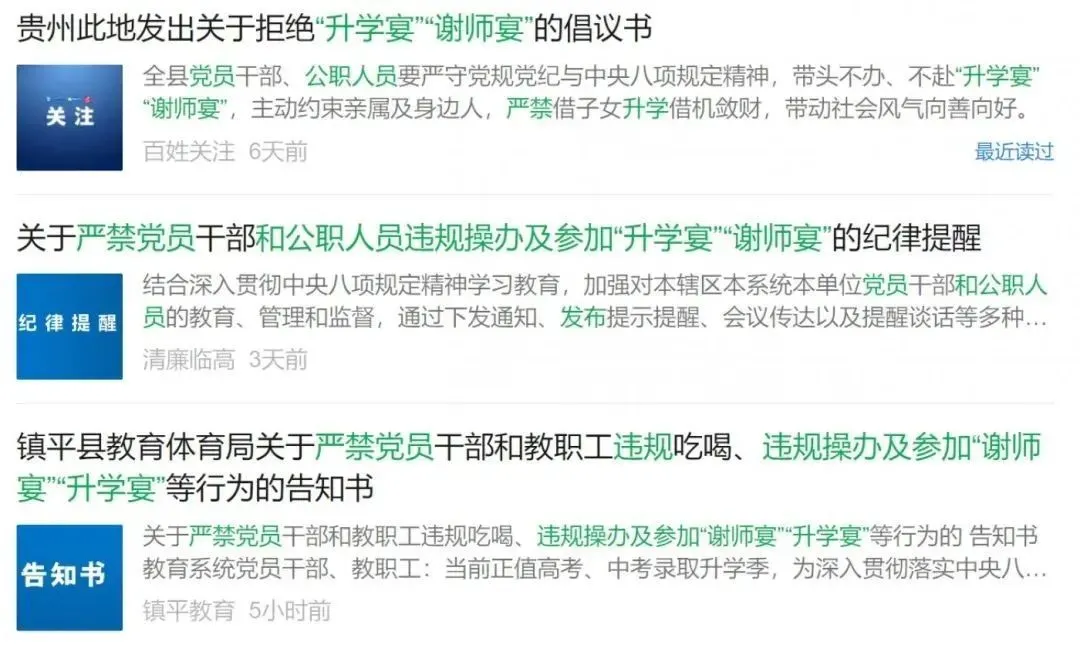

今年升学宴首当其冲。也许是为了顺应时代新趋势,就在国家颁布“禁酒令”后,全国多地又密集发布了抵制升学宴的倡议书......

禁止升学宴、谢师宴并非从今年开始。据了解,海南、四川、甘肃、贵州等多地均曾相继发布过禁止违规操办升学宴、谢师宴的官方倡议。与此同时,部分国有企业也积极响应政策号召,通过内部纪律通知等形式,明确禁止干部职工违规组织和参与此类宴请活动。

按照业内资深人士的话说,政策叠加的效果已在市场显现,今年升学宴订单不及过往在所难免。升学宴作为7-8月市场淡季的“救命稻草”会因此缺失,进而使渠道库存压力继续增长。

此时,白酒企业虽在公开场合展现镇定姿态,但行动却暴露了真实忧虑。相比去年剑南春联名张雪峰、茅台复刻“闻喜宴”的高调营销,今年头部酒企几乎集体沉默于升学宴战场,仅有零星区域品牌推出优惠活动。一场“战略性回避”正在悄然上演。

消费转型的生死命题

这场危机暴露了白酒行业长期存在的深层结构性风险:对特定消费场景的过度依赖。宴席型消费曾是白酒的基本盘,是品牌溢价与社交属性的天然承载体。

当升学宴被封印,“仪式性饮酒”传统遭到重创,白酒行业被迫直面一个尖锐追问--当政务消费与宴席消费这两大支柱动摇后,新的生存逻辑究竟在何处?

行业龙头茅台已率先启动突围。它提出“新商务”转型战略,瞄准新能源、生物科技等新兴行业人群,将营销重点从“卖产品”转向“卖生活方式”。

这一思路正在业内蔓延:从依赖渠道压货转向“用户直达”的争夺战。产品结构也在悄然下沉--主销价格带已从300-500元转向100-300元区间,性价比成为新战场关键词。

值得大家意识到的一点是,政策组合拳虽带来短期剧痛,却也斩断了行业对畸形消费场景的路径依赖。

当“关系导向型”模式失效,“用户导向型”逻辑才能真正引领行业走向健康可持续的未来-回归大众消费、商务消费与家庭消费的本质,关注产品真实价值与消费者体验。

白酒行业需要重构与消费者的情感联结:如何让年轻人举杯时不再是出于面子或应酬而是源自对品质与文化的认同?如何使产品融入日常欢聚与自我犒赏场景而非仅限于仪式化消费?这将是比应对政策冲击更为艰难的转型命题。

这场危机正在倒逼中国白酒产业迈入真正以消费者为中心的成年礼。告别政策与人情的拐杖或许步履维艰,但唯有经历此轮刮骨疗毒,中国白酒才能摆脱“靠天吃饭”的脆弱性,在消费新生态中酿造出真正经得起市场考验的醇厚未来。阵痛之后,新生可期。